前回*、繊維の断面撮影ネタについて記載いたしました。

今回は電子顕微鏡撮影*の様子をお伝えします。

**甲府市にある山梨県工業技術センターの電子線マイクロアナライザ(EPMA)に活躍してもらいました。本来は主に金属の成分を測定する装置です。

綺麗なデンケン写真を得るには、たいていの試料について、金で表面を蒸着(コーティング)します。

真空中で、炉を加熱して金を飛ばしています。

ちなみに、後日ご紹介予定のシケンジョの蒸着装置は、金のフラット板にプラズマを当てて、金を吹っ飛ばす「スパッタ蒸着」という方式です。

中心のハリガネ渦巻きの中に、少量の金をセットしています。丸いテーブルの上に今回のサンプルであるプレートをセットして、テーブルを回転させながら均一に蒸着(コーティング)していきます。

タンクには冷却用の「エキチ」が入っています。

エキチ:液体窒素、近年イボの治療等で塗布するやつです。

大気圧での沸点はマイナス196℃です。凍凍凍。

検出器の冷却に使われています。

工業技術センターのラボです。

金属材料の検出や、金属成分の微小領域での分布図(マッピング)を得ることもできます。

今回のウール断面については、側面に極微量付着している媒染剤の「バナジウム」のマッピングも狙っていました。

試料は「ミクロの世界を覗く-コリメート式撮影法とビデオマイクロ装置-」 で作製した、銅板内の0.5mmの穴に詰めたバナジウム染色後のウール糸です。

金蒸着(コーティング)した試料をEPMAにセットするところ。

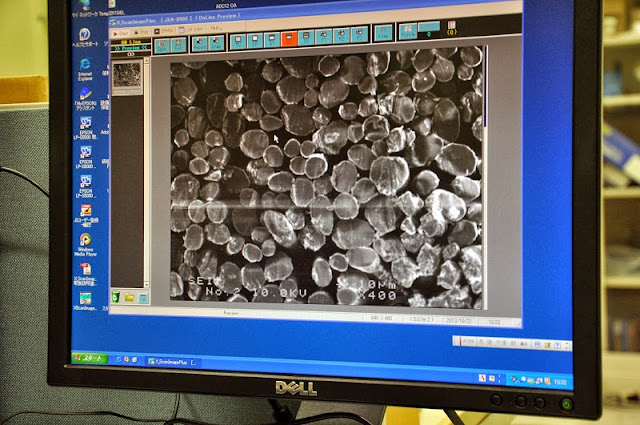

電子銃でX線を当てて、試料から飛び出してくる電子を捉えて像にしています。

また、同時に特性X線を捉えて元素(今回はバナジウムがターゲット)の分布を得るのがEPMAです。

今回の、母材が繊維であるといったように、脆い有機材料はX線があたると焼けてしまいます。

なおかつ、断面にはバナジウムはほとんど存在せず、側面に僅かにあるだけです。

つまり、強度をかせぐために電圧は高くしたいけど、焼けちゃうから高くできない。

このため、焼けないようにX線の加速電圧を通常の10~15kVより、かなり下げた5kVで実施したりしてもらいましたが・・・・・。

今回のは装置に不向きな試料でありました。

そこで、現状ある試料で、他にどう対処できるか検討開始。

達人による、重要な試料前処理の方法について。

繊維断面ナナメカット方法により、バナジウムの信号を稼ぐ方法。

樹脂に埋め込んで、繊維断面をフラットにし、金蒸着を綺麗に施す方法***。

***試料表面の電子が帯電する「チャージング」が起きると、デンケン画像は白っぽい不鮮明な画像になってしまう。

等。

いくつかのアドバイスをいただき、さっそく再チャレンジしましたので、また後日まとめたいと思います。

(上垣)